保温杯夹层→深空探测?让人类“纠结”的真空

出品:科普中国

作者:李瑞(半导体工程师)

监制:中国科普博览

每天早上,当你拧开保温杯喝到还冒着热气的咖啡时,可能不会想到——这件平常小事的背后,隐藏着一个困扰人类几千年的问题:真空到底是什么?是真的什么都没有,还是另有玄机?

今天,让我们一起走进真空的世界,探索这个看似“空无一物”的空间如何深刻影响着我们的日常生活,并了解科学家们如何在实验室中制造出极致的真空环境。

马德堡半球实验想象图

马德堡半球实验是一个证明大气压存在的实验。实验者将两个半球注满水后合在一起,抽干其中的水使球体内部变成真空,两个半球便紧紧地合在了一起,需要用十几头马才能再次拉开。

(图片来源:维基百科)

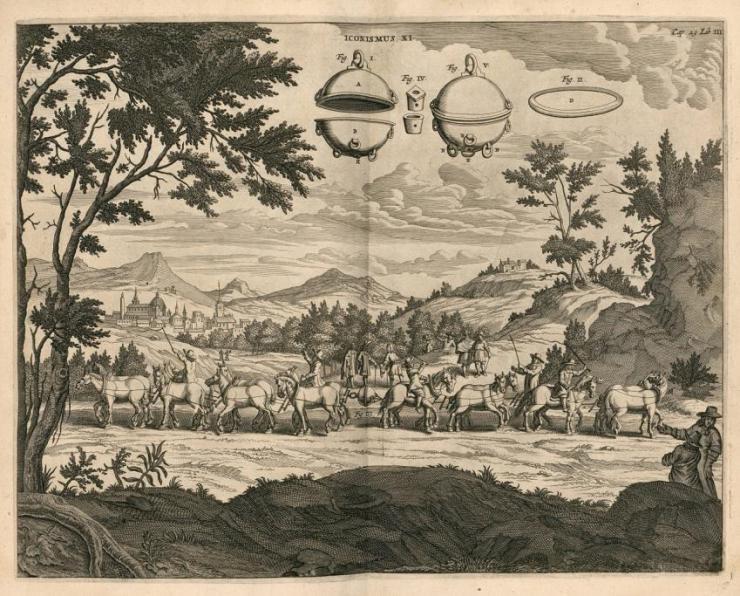

保温杯的原型:第一次妙用真空

1892年,苏格兰科学家詹姆斯·杜瓦爵士在实验室里遇到了一个棘手的问题:如何保存极低温的液态气体?他灵机一动,制作了一个双层玻璃容器,把两层玻璃之间的空气抽掉,创造出一个近似真空的空间。令人惊奇的是,这个简单的设计竟然能让低温液态气体保存好几个小时。

这就是现代保温杯的原型——杜瓦瓶。它的原理其实很简单:热量传递主要通过三种方式——传导、对流和辐射。当两层容器壁之间是真空时,没有空气分子,自然就阻断了热传导和对流。再在内壁镀上反光层减少热辐射,一个高效且廉价的保温容器就诞生了。

早期保温瓶专利中的保温瓶原理示意图

(图片来源:维基百科)

今天,这一原理不仅用在保温杯上,还广泛应用在各个领域——医院运送疫苗的保温箱、液化天然气运输船的储罐,甚至国际空间站的隔热层,都是利用真空来阻止热量传递。可以说,正是对真空特性的巧妙利用,让我们的生活变得更加便利。

从灯泡到显示屏:真空技术照亮现代文明

如果说保温杯展示了真空的隔热特性,那么电灯泡则展现了真空的另一个重要作用——隔绝氧气,保护灯丝。爱迪生在发明电灯泡时面临的最大挑战,就是灯丝在高温下会迅速氧化烧断。他的解决方案是什么呢?尽可能把灯泡内的空气抽走,创造一个接近真空的环境,让灯丝在没有氧气的条件下发光。

这个简单的原理开启了真空技术的黄金时代。20世纪初,真空管的发明让无线电通信成为可能。收音机、电视机、早期的计算机,都依赖真空管来放大和处理信号。虽然今天晶体管已经取代了大部分真空管,但在某些高功率、高频率的应用中,真空管依然不可替代。许多高端音响发烧友至今还在追捧真空管功放(功率放大器,负责将微弱的音频信号放大到足以驱动音箱的强度,使声音清晰响亮),认为它能带来更温暖、更有韵味的声音。

更重要的是,现代电子工业的基石——半导体芯片制造,完全离不开超高真空技术。芯片制造的核心工艺,如离子注入、激光光刻、电子束光刻、物理气相沉积等,都需要使用激光、电子束或离子束。这些带电粒子束在普通环境中会与空气分子碰撞而散射,根本无法精确控制。只有在高真空环境中,电子和离子才能稳定地沿着预定轨道运动,实现纳米级别的精确加工。

此外,许多薄膜沉积过程需要原子或分子从源材料直线飞行到硅片表面,这也只有在真空中才能实现。可以说,没有真空技术,就没有今天的信息时代。

太空并不“空”:重新认识宇宙中的真空

提到真空,很多人首先想到的是外太空。确实,太空是我们能接触到的最接近真空的环境。但即使是太空,也并非完全的“空无一物”。

在地球上空100公里的高度,大气已经稀薄到几乎可以忽略,但每立方厘米的空间里仍然有大约100万个分子。到了国际空间站运行的400公里高度,这个数字降到了约10万个。即使在更遥远的星际空间,每立方厘米也还有大约1个氢原子。

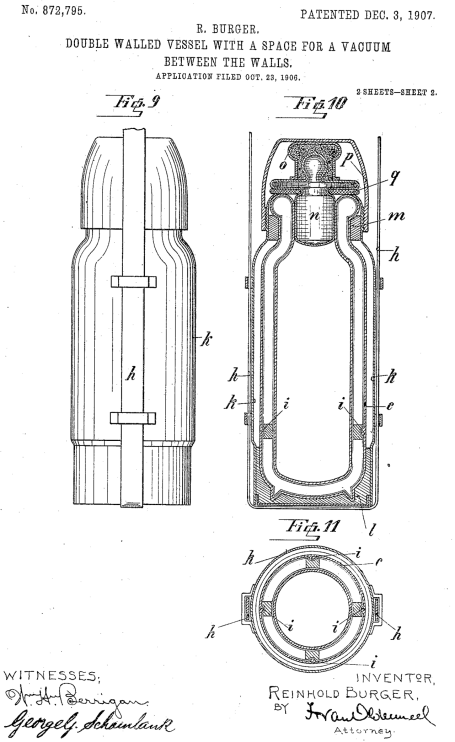

不同程度的真空

(表格来源:维基百科)

这些稀薄的物质虽然看似微不足道,却会对航天器产生实实在在的影响。比如,国际空间站每年会因为与稀薄大气的摩擦而降低轨道高度约2公里,需要定期点火提升轨道。卫星的太阳能电池板也会因为原子氧的轰击而逐渐退化。

更有趣的是,科学家发现太空中还充满了各种“看不见”的物质:宇宙射线、太阳风、磁场、引力波……这些都让所谓的“真空”变得异常“拥挤”。2019年,“旅行者2号”探测器传回的数据显示,即使在太阳系边缘,星际空间的压力也比预期的要大,这表明那里的物质密度比我们想象的要高。

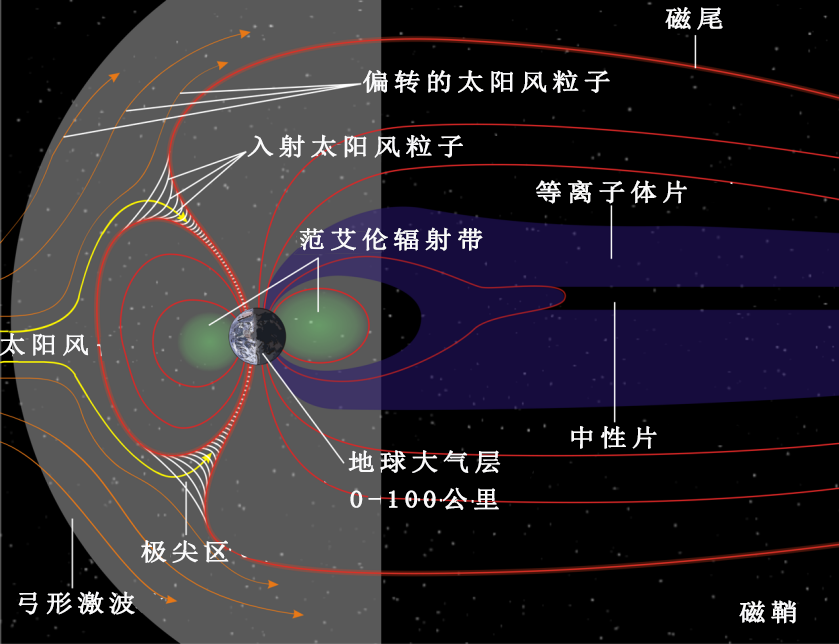

地球磁层结构,说明了太阳风与地球磁场相互作用的情况

(图片来源:维基百科)

实验室里的极限挑战:人类能制造多“空”的真空?

既然自然界中找不到绝对的真空,那么人类能在实验室里制造出多接近“完美”的真空呢?这成了科学家和工程师们的一项极限挑战。

目前,人类制造的最接近绝对真空的环境,存在于大型粒子加速器中。比如欧洲的大型强子对撞机(LHC),其27公里长的环形隧道内部的真空度达到了10的负13次方帕斯卡。这是什么概念?如果把标准大气压比作珠穆朗玛峰的高度,那么LHC内部的压力就相当于一粒沙子的高度。在这样的环境中,一个分子要飞行几千公里才会碰到另一个分子。

从空中鸟瞰大型强子对撞机的地理环境,虽然结构大部分在法国境内,但是主要的建筑则多在瑞士

(图片来源:维基百科Maximilien Brice,CERN)

为了达到这样的真空度,科学家们使用了多种技术。首先用机械泵把大部分空气抽走,然后用涡轮分子泵继续降低压力,最后用离子泵、钛升华泵等特殊设备“捕捉”剩余的分子。整个过程就像用越来越细的筛子过滤空气,直到几乎什么都不剩。

这种超高真空不仅用于基础科学研究,在工业上也有重要应用。比如制造高性能的真空绝热材料、生产超纯材料、进行表面分析等。随着技术的进步,真空设备也在不断朝着小型化、智能化的方向发展,让更多领域能够利用真空技术。

不断突破新边界的超高真空技术

2022年,中国科学院物理研究所的研究团队在超高真空环境制备纳米材料领域取得了重要进展——他们自主设计并搭建了一套超高真空环境下的二维材料机械剥离-堆垛系统,成功解决了制备高质量二维材料异质结构的关键难题。

这套系统在10^-10 mbar量级的超高真空环境中,首次实现了对单层黑磷的角分辨光电子能谱测量,观察到了清晰的衍射斑点和空穴型能带,这是国际上首次对单层黑磷进行的相关测量。

更令人瞩目的是,研究团队利用这一技术制备出了多种以前未曾报道过的二维异质结,包括Bi-2212/Si(111)、MoS2/Fe、FeSe/SrTiO3等,为探索二维材料的本征物性和界面演生现象提供了全新的研究平台。这项发表在《Science Bulletin》上的研究成果表明,超高真空技术正在成为推动纳米材料科学和凝聚态物理研究的重要工具,为开发新型电子、光电和自旋器件奠定了坚实基础。

在大科学装置领域,超高真空技术同样发挥着不可替代的作用。2025年4月,中国科学院理化技术研究所成功研制出国内首台万瓦级氦制冷机,这台超大型低温制冷设备能够在液氦温度(-269℃)下实现超过10000瓦的制冷量,液化模式下氦气液化率达到惊人的3370升每小时。

其中的关键技术突破之一就是超大型高真空绝热冷箱的研制——这个总长约28米、直径超4米、重达180吨的巨型装置,必须在超高真空环境下工作,才能有效隔绝外界热量,确保内部的极低温环境稳定。这项技术不仅将为加速器驱动嬗变研究装置提供必需的低温环境,助力核废料处理这一重大科学难题的解决,还将在可控核聚变、超导技术等前沿领域发挥重要作用。

从微观的二维材料研究到宏观的大科学装置,超高真空技术正在成为支撑我国基础科学研究不断突破的重要基石。

结语:真空——充满可能的“空”间

回到最初的问题:真空真的是空无一物吗?答案既是肯定的,也是否定的,这取决于我们看待真空的视角。

从实用角度看,真空确实是一个物质极其稀薄的空间,这种“空”赋予了它独特的性质——隔热、隔音、无氧化、无摩擦……正是这些特性,让真空技术成为现代文明不可或缺的一部分。

从科学角度看,即使是最好的真空也不是绝对的“无”。那里仍然有稀薄的物质、各种场和辐射,甚至可能蕴含着我们尚未理解的能量。然而,恰恰是这种“不空”激发着科学家们不断探索,推动着技术不断进步。

下次当你拧开保温杯感受热饮的温度,滑动手机屏幕浏览信息,或者仰望星空时,不妨想想真空的存在。这个看似“什么都没有”的空间,其实正在以各种方式影响着我们的生活。而随着科技的发展,真空必将在更多领域发挥作用,为人类带来更多惊喜。毕竟,在科学的世界里,“空”未必是虚无的代称,它的背后有着无限的可能。

图文简介